Кариес.

КАРИЕС ЗУБОВ — патологический процесс, связанный с кислотным разрушением — деминерализацией — твердых тканей зуба (эмали и дентина), приводящий к образованию в них дефекта

в виде полости и к воспалительным осложнениям со стороны пульпы и периодонта (при отсутствии лечения). По распространенности кариес зубов (К.з.) занимает первое место среди стоматологических заболеваний.

Этиология и патогенез. Существует более 400 различных теорий, концепций и гипотез о механизмах развития К.з. Среди причин и механизмов развития К.з. большую роль играют общие факторы, влияющие на кариесрезистентность:

- климато-географические особенности среды обитания (например, содержание микроэлементов — фтора, молибдена, ванадия, селена в воде и пище);

- социально-бытовые условия (например, особенности питания — рацион (обилие легкоферментируемых углеводов, недостаток витаминов), характер обработки пищи; профессиональные вредности; традиции — низкий уровень индивидуальной гигиены полости рта и т.п.);

- состояние здоровья (перенесенные и текущие заболевания — ревматизм, рахит, туберкулез, эндокринная патология, заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, конституционные особенности организма и профессиональные заболевания).

В настоящее время общепризнанной является микробная (инфекционная) теория возникновения К.з., в которой основное значение придается кариесогенной флоре полости рта (см. Микробная флора полости рта) — кислотопродуцирующим микроорганизмам (стрептококки, лактобактерии, актиномицеты) и микроорганизмам, обладающим протеолитическими свойствами (пептострептококки, бактероиды). Кариесогенная флора образует на поверхности зубов колонии (зубной налет, зубная бляшка) и из лег-коферментируемых углеводов пищи вырабатывает органические кислоты и другие токсины, которые приводят к деминерализации эмали. Нарушение динамического равновесия процессов деминерализации и реминерализации твердых тканей зубов в пользу первого процесса приводит к развитию К.з. Несвоевременное лечение К.з. приводит к развитию пульпита и периодонтита, что, в свою очередь, может стать причиной одонтогенной инфекции (периостит, остеомиелит) и спровоцировать начало развития или привести к обострению общесоматической патологии (нефрита, ревматизма, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и т.д.).

Клиническая картина. Клиническими симптомами кариеса зубов являются: изменение цвета (меловое или пигментированное пятно) и шероховатость эмали; наличие дефекта (полости различной величины и глубины); болевая реакция пораженного зуба на различные раздражители (вкусовые, температурные, механические), обычно проходящая после устранения их воздействия. При микроскопическом исследовании в кариозном очаге выделяются зоны: некроза, размягченного дентина, прозрачного гипер-кальцинированного дентина, нормального дентина, заместительного вторичного дентина, реактивных изменений в пульпе.

К.з. может проявляться в виде одиночного или множественного поражения зубов. Кариес наиболее часто поражает зубы нижней челюсти. На первом месте по частоте поражения стоят первые большие коренные зубы, на втором — вторые моляры, на третьем — малые коренные и верхние резцы, на четвертом — клыки. Фронтальные зубы нижней челюсти поражаются кариесом очень редко. Клыки чаще всего поражаются кариесом в области шеек зубов. Кариозные поражения локализуются на жевательных поверхностях, в эмалевых складках или фиссурах зубов, реже на аппроксимальных поверхностях моляров. На поверхностях бугров и граней кариес практически не встречается. По клиническому течению различают острый и хронический К.з. В зависимости от локализации различают 5 классов полостей при К.з. по Г.В. Блэку:

- I полости, расположенные в ямках и фиссурах на жевательной поверхности моляров и премоляров, язычной поверхности верхних резцов и в вестибулярной и язычной бороздах моляров, связанные с жевательной поверхностью;

- II полости на контактных (аппроксимальных) поверхностях моляров и премоляров;

- III полости на контактных (аппроксимальных) поверхностях резцов и клыков, которые не требуют удаления и восстановления режущего края;

- IV полости на контактных поверхностях резцов и клыков, которые требуют восстановления режущего края;

- V полости в пришеечной области всех групп зубов.

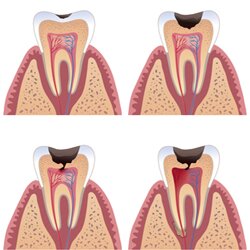

В зависимости от стадии (глубины) поражения различают К.з.:

- в стадии пятна;

- поверхностный;

- средний;

- глубокий.

Кариес в стадии пятна.Выделяют кариес в виде мелового пятна и пигментированного пятна. При исследовании на шлифах стадия пигментированного пятна характеризуется очаговым нарушением рисунка строения или очаговой пигментацией эмали зуба. Пигментация выявляется чаще на дне фиссур моляров, реже на их проксимальной поверхности. Зоны пигментации имеют различный цвет — от светло-желтого до темно-коричневого и бурого, могут быть различной формы и занимать различные по площади участки поверхности эмали. Кариозное пятно появляется на зубе незаметно для больного и жалоб не вызывает. Зондирование обычно не выявляет кариозного поражения на этой стадии, на температурные воздействия измененный участок не реагирует, лишь по наличию чувствительности и измененному цвету поверхности зуба можно поставить диагноз кариеса в стадии пятна.

По морфологическим признакам пигментацию при кариесе можно разделить на две зоны:

- по периферии кариозного очага пигментация обычно выражена интенсивнее, и здесь почти невозможно различить структурные элементы эмали;

- в центральной части пятна различаются призмы, окрашенные в светло-желтый или светло-коричневый цвет, при этом отмечаются резкое усиление их поперечной исчерченности, нарушение границ призм и их ориентировки. Толщина призм становится неодинаковой, видны расширенные межпризменные промежутки в виде темных глыбок или фрагментированных тяжей. Нередко кариозный очаг не имеет четкой границы, при этом участки вокруг очага пигментации характеризуются нормальной структурой. Кариес в стадии пятна может быть обратим при применении реминерализующей терапии, глубокого фторирования, совмещенного с правильной индивидуальной гигиеной полости рта, питанием и здоровым образом жизни.

Поверхностный кариесвозникает в пределах поверхностных слоев эмали. Он характеризуется незначительной болезненностью от температурных и химических раздражителей, которая усиливается при обследовании кариозной полости зондом. При осмотре эмаль пигментирована на ограниченных участках, в основном — на дне фиссур, реже — на проксимальных поверхностях зубов. Иногда пигментация со дна фиссуры распространяется на прилежащую эмаль, которая приобретает оттенки желтого или коричневого цвета. Форма очагов пигментации овальная, расплывчатая, в виде узкой или широкой щели, иногда границы пигментации расплывчаты или четко контурированы и ограничены поверхностью фиссуры. При исследовании зондом зоны пигментации отмечаются: уменьшение плотности ткани (зона деминерализации, очаг кариозного размягчения); шероховатость поверхности эмали, наиболее выраженная на боковых стенках фиссуры; дефекты эмали — чаще в глубине фиссур — как правило, небольшие, в большинстве случаев в форме конуса с вершиной, обращенной к поверхности дентина. В кариозном очаге отмечается усиление пигментации по краю дефекта. Дентин в области очага кариозного поражения на эмалево-дентинной границе гиперминерализован, а в области проекции очага поражения отмечается значительное число новых слоев дентина и предентина, которые почти полностью облитерируют полость зуба. Граница между вновь образованным и предшествовавшим дентином выглядит как узкая зона гипоминерализации.

При среднем кариесе полость захватывает все слои, эмали, вплоть до эмалево-дентинной границы. Клинически при среднем кариесеопределяется кариозный дефект, при зондировании дно кариозной полости болезненно, особенно в области проекции рога пульпы. Боль от химических и термических раздражителей выражена значительнее, чем при поверхностном кариесе. Болевые ощущения могут возникать при попадании в кариозную полость пищи или каких-либо инородных тел. При устранении раздражителей боль прекращается. При осмотре выявляются различные по площади дефекты твердых тканей зуба: эмаль полностью разрушена, дефекты дентина имеют вид неглубоких полостей различной формы. Стенки и дно кариозной полости, состоящие из размягченного дентина, пигментированы и имеют цвет от светло-желтого до темно-коричневого. На дне кариозной полости видны фрагменты разрушенной эмали и отторгшегося дентина. По краю и на дне кариозной полости, в окружающем дентине, в направлении к полости зуба идут расширенные и деформированные дентинные канальцы, инфицированные микроорганизмами. Дно кариозной полости обычно отграничивается от полости зуба слоем интактного дентина. Глубокий кариес характеризуется возникновением глубоких кариозных полостей, занимающих большую часть коронки зуба (кариозный дефект может быть скрыт оставшимся поверхностным слоем эмали). Субъективные ощущения и данные объективной оценки зависят от объема дефекта и быстроты течения кариозного процесса. Болезненность при зондировании определяется в основном в области рога пульпы. Полости имеют неправильные очертания; пигментированные края, их стенки разрушены. Дно кариозной полости мягкое, состоит из некротизированного дентина коричневого, темно-коричневого или черного цвета. В некоторых случаях в кариозной полости сохраняется лишь одна стенка коронки зуба, иногда слизистая оболочка десны врастает в кариозную полость. Кариозный дефект отделяется от полости зуба узкой полоской интактного дентина или фрагментами разрушенного и некротизированного дентина.

Кариес цемента возникает в пришеечной области зубов, особенно когда обнажается корень вследствие рецессии десны и резорбции кости лунки (при заболеваниях пародонта, остеомиелите). Процесс, как правило, развивается с наружной поверхности корня и протекает независимо от поражения коронки и пульпы.

При распространении кариозного процесса с цемента на пульпу зуба развиваются осложненные формы кариеса в виде пульпита, который в дальнейшем может перерасти в периодонтит.

Дифференциальная диагностика кариеса зубов.Кариозный процесс следует дифференцировать от некариозных поражений твердых тканей зуба, пигментации эмали при гипоплазии, изменений при флюорозе, клиновидных дефектов, травматических и химических повреждений твердых тканей зуба, изменений твердых тканей зуба при эндокринных заболеваниях. Кариозные поражения следует дифференцировать от пульпита или периодонтита. При кариесе боль возникает от раздражителей, при пульпите и периодонтите — чаще без воздействия внешних раздражителей. При устранении раздражителя боль при кариесе тотчас прекращается, при пульпите и периодонтите — сохраняется. Кроме того, характерным для пульпита и периодонтита является снижение чувствительности и электровозбудимости пульпы.

Лечение. Объем и методика проведения лечения зависят от стадии, локализации и интенсивности К.з. и, как правило, используется комбинированная терапия с помощью консервативных (реминерализующая терапия; наложение лечебных подкладочных материалов) и оперативных методов (препарирование и реставрация).

Поделиться с друзьями

Похожие статьи:

- [?] Профессиональная гигиена полости рта.

- [?] Уход за полостью рта после удаления зуба.

- [?] Лечение кариеса и пульпита зубов.

- Ваш комментарий к статье:

- Правила комментирования:

-

- Все поля формы обязательны для заполнения.

- При этом Ваш e-mail не публикуется.

- Сообщение должно вместиться в 10 килобайт.

- Содержание комментариев, оставленных на опубликованные материалы, является мнением лиц, их написавших, и не обязано совпадать с мнением Администратора, никоим образом не ответственного за выводы и умозаключения, могущие возникнуть при прочтении комментариев, а также любые версии их истолкования.

- Не будут опубликованы комментарии:

- нарушающие положения законодательства РФ.

- содержащие оскорбления любого вида

(личного, религиозного, национального...); - включающие неуместные теме поста ссылки, в том числе спамовые;

- содержащие рекламу любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

- не относящиеся к теме статьи или к контексту обсуждения.

- Факт оформления Вами комментария является безоговорочным принятием этих условий.

Все заметки категории «Кариес»